La fermeture pour travaux du Centre Pompidou nous vaut cette exposition d’une partie des réserves du prestigieux musée : 300 œuvres de 120 artistes sur les 35.000 dessins, collages, estampes, carnets et objets, principalement des XXe et XXIe siècles, que recense Beaubourg. Bon nombre d’œuvres parmi celles-ci sont rarement montrées au public puisque, par définition même, le dessin constitue un patrimoine fragile, particulièrement sensible à la lumière et aux manipulations intempestives.

D’abord, et peut-être surtout, le dessin est notre mode d’expression le plus populaire, le plus commun, le plus évident. Nous, nous tous, artistes ou non. Avant même de savoir lire ou écrire, parfois même avant de savoir parler, nous savons dessiner, nous dessinons. Bien entendu, cela ne dure guère : assez rapidement, l’école, les conventions, les habitudes sociales nous rappellent à l’ordre et nous obligent à convenir que, finalement, non, passé un certain âge, comme par miracle – miracle inversé, on s’en passerait bien de celui-ci -, nous ne savons plus dessiner.

De plus, cet art fondamental nous vient de la plus lointaine origine de notre espèce : on le retrouve sur les parois des grottes, œuvres de nos grands ancêtres. Et c’est une pratique universelle qui ne requiert aucun savoir faire. Du moins, pendant l’enfance ou bien, par la suite, pour les aliénés, les fous ou les artistes. Le dessin est de l’ordre de la « pulsion vitale ». Encore faut-il, comme le font certains artistes, retrouver l’évidence du trait primitif, fondamental, fondateur, en chassant les normes académiques. Tout un labeur obstiné pour, enfin, redevenir simple, redevenir vrai, redevenir enfant. Tel Paul Klee avec Masque « Jeune idiote », aquarelle sur papier de 1928.

Et pourtant, malgré ses prestigieuses origines, le dessin n’a pas toujours eu « bonne presse ». On l’a longtemps quelque peu dédaigné. Jusqu’à une période assez récente, dessiner n’était qu’une étape, indispensable certes mais juste un palier dans le but d’élaborer une œuvre. Le dessin c’était l’avant, c’était la préparation, c’était l’esquisse. Esquisse qui permettait ensuite la première mise en place de la future composition ; viendraient ensuite les études, celles des personnages, celles des détails, des dessins encore ; et puis le « modello », le projet d’ensemble à échelle réduite qu’on peut montrer à des commanditaires, des amateurs, des spécialistes, de futurs acheteurs.

André Derain commence son Portrait de Lucie Kahnweiler par un dessin à la mine graphite sur toile préparée, avant de passer à l’huile sur toile ; Balthus reprend dans l’une de ses Illustrations pour les Hauts de Hurlevent le thème de ce qui deviendra sa toile La toilette de Cathy ; Modigliani dessine au crayon de couleur sur papier un Sans titre qui sera en 1912 une sculpture, Tête de femme…

On dessine donc, pour faire voir, pour donner une idée, pour donner à penser, pour essayer, s’entraîner, s’exercer. L’artiste lui-même collectionne ses dessins, ses croquis, ses esquisses auxquels, peut-être, il reviendra plus tard et qu’il corrigera, augmentera. A peine si, de temps en temps, il va signer certains d’entre eux, les dater, voire les titrer. A peine s’il autorisera l’exposition de certaines feuilles.

Il faut attendre le XXe siècle pour que le dessin acquière enfin un statut différent, qu’il soit, parfois, considéré comme œuvre à part entière, et non pas seulement l’incarnation d’un projet avorté. Il faut dire aussi que l’académie reléguait le dessin à un travail de copie nécessaire à l’apprentissage. On étudiait au dessin d’après les modèles antiques et les exercices d’anatomie. Le dessin, d’abord et surtout, c’était le pensum, le devoir, la peine. Et même Fernand Léger, s’il s’ouvre à d’autres modèles, perpétue la tradition du dessin exercice de style.

D’une certaine façon, le dessin c’est l’œuvre « en simplifiée ». Un peu comme le conçoit Pierre Buraglio avec sa série des « Dessins d’après… » : il transpose une peinture pour n’en garder que l’essentiel, il n’en conserve que la « substantifique moelle », il va jusqu’à l’épure absolue, celle du trait. Ou bien Ellsworth Kelly qui, avec Branch Of Leaves, cherche à délimiter le schéma abstrait de la plante, n’en conserver que l’empreinte.

Ce n’est vraiment que dans le courant du XXe siècle que le dessin, peu à peu, change définitivement de statut pour devenir œuvre à part entière. Comme l’écrivait Paul Valéry : « Il y a une immense différence entre voir une chose sans le crayon dans la main et la voir en dessinant. » Autrement dit, le dessin est un art spécifique, il redonne une valeur au réel, c’est un mode de récréation, comme une mise à jour d’univers inexplorés, à part entière. En témoignent l’univers d’Otto Dix, celui de Francis Picabia ou celui de Frantisek Kupka.

Et puis le dessin, c’est l’art de la remémoration. Il permet rapidement,de revenir sur soi-même, sur ses souvenirs, de donner un sens au réel, d’en conserver la trace, d’en noter la fugacité. En 1943, dans Un voyage en métro, Jean Dubuffet se livre en quelques sortes à ses « gammes » alors qu’il vient juste de renoncer à son métier de marchand de vin pour se lancer dans l’aventure de l’art : il peint les personnages du métro, vivement, rapidement, de façon enfantine et très colorée. C’est joyeux, léger, quasiment du burlesque en couleur sur papier. En revenant sur son passé avec Ma mère au four à pain ou Notre salle à manger, Marc Chagall quant à lui recrée l’univers de son enfance.

D’une autre manière, le dessin se fait caricature : quelques traits qui résument l’âme humaine, la ligne qui dit plus juste que n’importe quelle explication, le croquis qui dit mieux que les mots : ainsi Albert Marquet avec Fiacre aux deux chevaux et homme marchant ou Frantisek Kupka avec Profil de gigolette en 1908. Ainsi encore Jean Cocteau qui, à treize ans à peine, caricature dans Passants et puis, un peu plus tard, tente de traduire les fantasmes et les névroses de la grande Guerre avec Atrocités IV (n’ayez pas peur ma petite, nous venons juste demander votre main). Ou bien encore Georges Grosz qui tend un miroir à la République de Weimar, conglomérat politique, financier, militaire et religieux avec sa Voix du Peuple, voix de Dieu.

Le dessin, c’est aussi le cri, rapide, efficace, cinglant. Le cri de Julio Gonzales ou de Stéphane Mandelbaum avec Der Goebbels. Et puis, bien entendu, à partir du début XXe, le dessin c’est un lieu d’innovation technique : Henri Michaux noie son trait dans l’aquarelle diluée au maximum pour lui donner une sorte d’irréalité qui tient quasiment de la tache ; Marlène Dumas utilise un procédé un peu semblable ; Gilbert et Georges immergent le spectateur dans un décor grandiose qui est pourtant fait d’une accumulation de feuilles reliées entre elles ; Matisse, le très grand Matisse, utilise la technique des gouaches découpées, mise au point en 1930, comme outil de travail avant de devenir une fin en soi dans ses dernières années…

Après tous ceux-là, le dessin va explorer d’autres supports : photographie, cinéma, numérique, installation… Peut-être pourra-t-on néanmoins déplorer, dans cette grande et belle exposition, l’absence d’un réel fil conducteur qui crée une véritable cohérence à l’ensemble, on se balade dans les réserves du Centre Pompidou en se demandant, parfois, ce qu’on y fait. Une balade certes des plus agréables, même si, peut-être, le sens ou la chronologie lui font défaut.

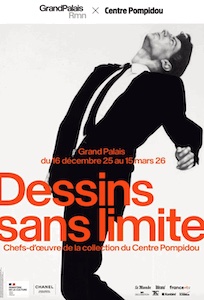

« Dessins sans limite. Chefs-d’oeuvre de la collection du Centre Pompidou », du 16 décembre 2025 au 15 mars 2026 au Grand Palais.