Avouons-le d’emblée : on entre dans cette exposition un peu à la façon dont on entrerait dans un édifice religieux. Les fidèles sont silencieux et se recueillent devant les reliquaires du grand homme et le parcours, bien souvent, semble tenir de quelque confrérie de fétichistes.

Mais ce serait bien mal connaître Proust que de s’en tenir à cette sensation. De même qu’il ne faut surtout pas redouter l’épaisseur impressionnante des sept tomes de la Recherche, mais se lancer dans l’aventure à la façon dont, à la piscine, on plonge dans le grand bain. Quelques secondes d’appréhension pour de longs instants de bonheur.

De même ici, on découvrira des merveilles de délicatesse et d’inventivité si l’on veut bien se garder des à priori habituels concernant Marcel Proust et son œuvre.

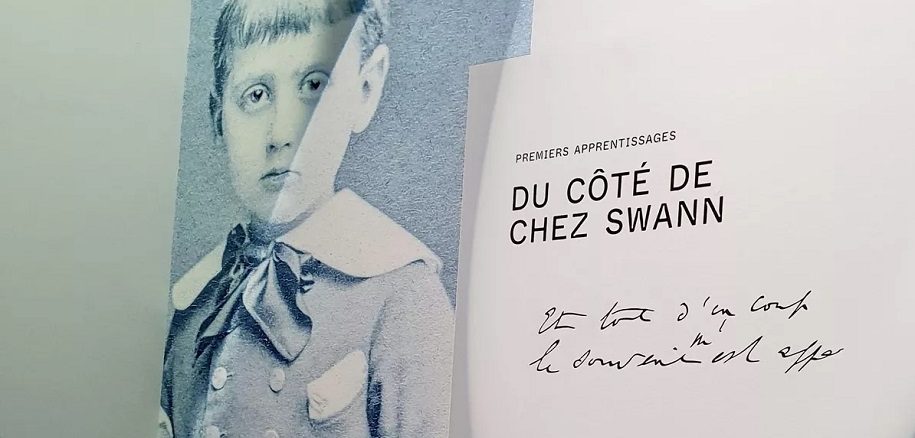

A l’entrée comme à la sortie, un dispositif vidéo projette au mur l’écriture proustienne – corrections manuscrites sur le texte dactylographié – en train de se faire, de se produire, d’avancer, de progresser…

A l’entrée d’abord, la formule universellement célèbre « Longtemps, je me suis couché de bonne heure » et, à la sortie, la formule finale de la Recherche, « Dans le temps« . Comme si le visiteur était happé, en quelques sortes, le temps de sa déambulation, dans l’écriture proustienne à l’œuvre, comme s’il assistait vraiment à « la fabrique de l’œuvre ».

L’idée directrice est que l’œuvre de Proust se donne à voir autant qu’elle se donne à lire parce qu’elle est infinie et universelle.

Ce qui fascine à ce point, c’est que Proust n’appelle pas à l’adoration mais à la communion au sens fort du terme : quelque chose d’une compassion complice. Proust n’est jamais D.ieu, il est frère, égal, jumeau. Quiconque entre en Proust devient Proust lui-même. Et ici, chacun des visiteurs EST Marcel Proust.

Il ne s’agit pas de littérature au sens commun du terme, puisque le narrateur du Temps retrouvé se résout à abandonner sa vocation littéraire au profit de quelque chose qui sera de l’émotion, de la sensibilité, de l’aveu intime, de la ferveur, du vivant, « du temps ». Et, par cette décision, il nous renvoie à l’œuvre même qui vient de se dérouler, injonction abyssale à lire sans cesse, et en boucle, relire l’intégralité.

Quiconque est entré en Proust n’en ressort plus jamais. L’écriture devient ainsi une sorte de chemin de Damas interminable dans lequel la révélation est le chemin en lui-même.

Dans cette perspective, l’utilisation des paperolles est essentielle et, bien entendu, grâce au riche fonds Proust de la BNF, nous découvrons un grand nombre de ces dites paperolles. La paperolle, on le sait, c’est un ajout de papier, une bande repliée sur elle-même, plus ou moins longue selon l’occasion – jusqu’à un mètre soixante pour la plus longue – et collée en haut, en bas ou sur le côté de la feuille première, sur laquelle l’auteur a ajouté un détail, un épisode, une nuance ou corrigé une idée. La parerolle, le principe même de la paperolle, c’est la vie.

Ce qui frappe, ici, c’est l’extrême multiplicité des formes, ce qui donne lieu à une sorte de composition picturale démesurée proche de l’œuvre abstraite, quelque chose entre le découpage coloré à la Matisse et le calligramme d’Apollinaire.

Proust, comme en une confidence à la fois lucide et modeste, expliquait qu’il avait besoin de la présence et de l’aide de sa servante Céleste à ses côtés, bien sûr pour des raisons matérielles liées à sa maladie, mais aussi parce qu’il concevait son œuvre à la façon dont Céleste réparait ses robes, en cousant des pièces sur les parties usagées : d’où le rôle et l’emploi de ces fameuses paperolles.

Proust se sent en complicité avec Céleste : il raccommode son œuvre comme elle le fait de ses robes, il est le couturier de l’écriture et tout est toujours une question de correction et d’ajout.

C’est ainsi que l’on voit sous nos yeux s’ébaucher la Recherche, et s’élaborer les épisodes et les personnages : entre 1907 et 1909, la célèbre madeleine était d’abord du pain rassis, puis du pain grillé, puis de la biscotte.

Robert d’Humières et Bertrand de Fenelon, amis proches, deviennent Robert de Saint-Lou. Berger se fait Vinteuil, et sa fameuse petite phrase qui, dans l’ébauche de la Recherche, le roman Jean Santeuil, était un extrait de la sonate violon piano opus 75 numéro 1 de Saint-Saëns se diversifie, se modifie, s’ajoute à L’enchantement du vendredi Saint de Wagner, au prélude de Lonhengrin, à une « chose de Schubert » et à un « ravissant morceau de piano de Fauré ».

Il ne s’agit pas de littérature mais de vertige, d’émotion, d’intensité ; et l’itinéraire de l’œuvre se révèle tout à la fois totalement égocentré et paradoxalement universel : une vie entière passée à fouiller la blessure intime des origines, à comprendre pourquoi maman n’est pas venue ce soir-là nous embrasser une dernière fois sous les draps.

Nous sommes Proust, tous, parce que nés de cette blessure originelle.

Cette très belle exposition nous dévoile ainsi l’écriture au travail comme un rhizome effervescent et interminable fait de désirs, de remords, de contradictions, d’espoirs, de tentatives, d’échecs et de corrections.

Si Proust n’a pas achevé la Recherche, c’est que, par définition même, par conception même, par essence même, la recherche est infinie : la Recherche est recherche, et jamais but.

Marcel Proust, la fabrique de l’œuvre, jusqu’au 22 janvier 2023 à la Bibliothèque Nationale de France – site François Mitterrand.

Si vous désirez aller plus loin :

Marcel Proust, la fabrique de l’œuvre, le catalogue de l’exposition, aux éditions Gallimard. 240 pages. 39.00€.