Difficile de ne pas être happé, immédiatement, par l’atmosphère du lieu : le quartier, Montparnasse, avec ce qu’il véhicule de mythes depuis plus d’un siècle, la rue Victor Schoelcher, à deux pas de là où vécurent, pensèrent, s’aimèrent, Sartre et son « Castor », et l’immeuble lui-même, l’hôtel Paul Follot et son décor art nouveau.

Dès l’entrée, on se trouve plongé dans la matière même puisqu’on a reconstitué à l’identique, mobilier et murs compris, l’atelier de Giacometti. Les 4,74 mètres sur 4,90 dans lesquels il vécut, de 1926 jusqu’à sa mort, comme s’il venait tout juste de franchir la porte. Tout y est : œuvres achevées, « work in progress », bribes, ébauches, essais depuis le tout premier buste, réalisé à l’âge de quatorze ans, jusqu’à l’ultime sculpture inachevée, celle que la mort ôta des mains à l’artiste. Le cendrier est encore plein et les murs couverts de graffitis, car il faut bien noter, noter tout ce qui vient en tête, au fur et à mesure du travail. Et si l’on n’a pas de feuille volante dans un coin, pas de morceau de journal, il reste les murs…

C’est l’idée dominante – et belle – de l’Espace Giacometti : montrer l’itinéraire intime de l’artiste au travail, montrer de quelle façon s’élabore le dialogue avec le rêve et la matière. Car il est frappant, dans le cas de Giacometti, de se rendre compte à quel point son cheminement fut celui de l’épure. Il naît, grandit, s’éduque, dans un monde empli de références et de nouveautés. Il traverse les révolutions de son siècle (le surréalisme, le cubisme, l’attirance pour les arts premiers, etc.) et s’en imprègne pour mieux trouver sa propre voie : celle de la simplicité radicale. Giacometti s’est éloigné de toute référence à une perspective académique pour aller vers davantage de rigueur et de vérité. Au fur et à mesure de l’œuvre, ses sculptures s’affinent, comme s’il s’agissait d’atteindre l’os du réel en perdant la chair des illusions, jusqu’à ce que « L’homme qui marche » devienne, enfin et miraculeusement, la marche elle-même, la marche incarnée.

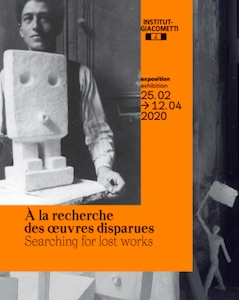

L’exposition temporaire a pour but de rechercher les œuvres disparues, comme autant d’étapes d’un parcours, et ainsi nous donner à contempler, de l’intérieur, l’évolution de l’artiste.

Non pas celui qui a trouvé, mais celui qui reste, en permanence, en état de recherche. Comme s’il ne s’agissait pas tant de s’intéresser à la cible mais au trajet de la flèche lorsqu’elle traverse l’air du temps.

Que sont des œuvres perdues ? Pour certaines, des œuvres vendues, presque bradées avant que l’artiste ne parvienne à la notoriété, des œuvres données, offertes à des amis, échangées avec des confrères contre un tableau, une idée, autre chose. Mais ce sont aussi des tentatives inabouties, des essais qu’on délaisse, des possibles qui avortent ; la vraie valeur de l’œuvre, après tout, ne serait-elle pas le grand nombre de brouillons qui la précédèrent ? Ou bien alors, simplement, des œuvres jetées car les murs ne sont pas extensibles dans un si petit atelier. Ou des œuvres abimées, tordues, rouillées, brisées, abandonnées. Le temps est fatal au plâtre et à la terre argileuse. Et l’art est marqué par l’idée de la fragilité, de la précarité.

Ce qui, en-dehors des superbes photographies et de quelques croquis jetés par l’artiste sur des carnets, donne aussi lieu à des reconstitutions : celle, splendide et captivante, de l’Oiseau silence (1930-1933), qui emplit tout l’espace d’une des salles, et rappelle la fascination de l’auteur pour l’univers féminin, celui de la nature et celui de la mort ; celle de Bas-relief (1929), décoration de bronze qui orna, jadis, le salon de Georges Henri Rivière pour célébrer son mariage et qui se perdit dans le divorce ; celle d’Objet surréaliste (1932), dont une partie seulement nous est parvenue et que complète le travail d’un artiste contemporain, Martial Raysse, comme si l’art se poursuivait, au-delà même de la mort…

Une exposition troublante menée, de l’aveu même des intéressés, avec l’espoir qu’un jour, quelque visiteur candide se présente en annonçant qu’il possède, de fait, au fond de son grenier, une œuvre d’Alberto Giacometti.

À la recherche des oeuvres disparues, jusqu’au 21 juin 2020 à l’Institut Giacometti.

Si vous désirez aller plus loin :

Alberto Giacometti : A la recherche des oeuvres disparues (1920-1935), le catalogue de l’exposition, aux éditions Fage. 191 pages. 28,00€.