Il est des noms propres qui, à eux seuls, résument une époque, un mouvement, une idée, au point que, le temps passant, l’homme qui le porta s’efface devant le mythe. Tel est le cas de Dreyfus !

L’exposition actuellement présentée au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme se propose de retrouver la vie, l’épaisseur de vécu, la chair de l’homme, Alfred Dreyfus. Voici presque vingt ans, en 2006, dans ce même musée, une précédente exposition s’intitulait L’affaire Dreyfus et s’intéressait quasi exclusivement aux méandres judiciaires d’une accusation aux forts relents d’antisémitisme. Celle qui nous est proposée depuis le 13 mars s’intitule Alfred Dreyfus. Retour à l’homme.

L’affaire, on la connaît. Elle nous a été à maintes reprises racontée et chacun a conscience – quoique, parfois, il en est qui doutent encore – qu’à ce stade de mensonge, de dissimulation et de manipulation, on ne peut plus parler d’ « erreur judiciaire » mais véritablement d’un crime d’Etat.

Il est obligatoire, bien entendu, que l’exposition revienne sur les données de l’Affaire. On savourera, par exemple, de voir figurer parmi les pièces présentées le fameux « Diagramme dit « redan » d’Alphonse Bertillon », daté de 1894, une pièce par laquelle Bertillon, chef de l’identification judiciaire considéré comme le père de la police scientifique, prétendait démontrer la culpabilité de Dreyfus. Si, d’après Bertillon, le célèbre « bordereau » ne pouvait être attribué qu’à Dreyfus, c’était parce que l’écriture qui y figurait ne ressemblait pas du tout à celle de Dreyfus. Bertillon proposait sa théorie de l’auto-forgerie : l’écriture était différente parce que Dreyfus l’avait contrefaite. On admirera la scientificité de la démonstration !

Mais surtout, l’exposition resitue l’homme, Dreyfus, dans son époque car, dans cette affaire, on a trop souvent néantisé l’accusé. On l’a trop souvent présenté comme une sorte de co-responsable ; à en croire les portraits dressés par les accusateurs, Dreyfus se serait montré l’idéale victime expiatoire, le mouton complaisant et docile qui accepte les ciseaux du tondeur et le couteau du boucher. Or, s’il est exact qu’Alfred Dreyfus était timide, pudique et réservé, s’il est vrai qu’il raisonnait en scientifique et en militaire avec logique et méthode, en revanche jamais il ne cessa de proclamer son innocence et de chercher les preuves de celle-ci. L’armée accusait Dreyfus mais celui-ci n’a jamais assumé cette culpabilité.

Alfred était juif alsacien, fils d’un couple qui avait fièrement opté pour la nationalité française en 1871, et lui-même, s’il avait épousé une jeune fille de la communauté juive, ne fut jamais pratiquant. L’idéal de Dreyfus était le métier des armes, son idéal était celui de la mère Patrie, et lorsque, bien longtemps après la réhabilitation, la France fut prise dans la tourmente de la Grande Guerre, il partit, accompagné de son fils Pierre, combattre au Chemin des Dames.

Oui mais… Même s’il était non-observant, Alfred Dreyfus demeurait juif et, dans la France d’alors, ce statut seul était problématique.

Nous sommes à la fin du XIXème siècle, l’époque est dite belle : les élégantes peintes par James Tissot peuplent les soirées et Loïe Fuller danse à moitié nue aux Folies Bergères. L’époque n’est pas que belle, elle est également rude : les attentats anarchistes mènent à l’instauration des lois scélérates ; les scandales politico-financiers, dont celui de Panama, se succèdent ; le général Boulanger tente un maladroit coup d’état ; les ouvriers, las de leurs salaires de misère, mènent de grandes grèves. A cette agitation généralisée, on cherche des coupables. Edouard Drumont croit les avoir identifiés et les désigne dans son pamphlet à succès tirés à cent quatorze reprises en un an : La France juive. L’antisémitisme se répand en France, ainsi que s’en étonne le suisse Félix Vallotton en arrivant. On est antisémite sans masques, on s’en amuse, on s’y complait. On se bat en duel pour défendre ses idées racistes. Edgar Degas lui-même, lorsqu’il peint Le général Mellinet et le grand rabbin Astric, déforme les traits du rabbin et en allonge le nez, selon les normes de la caricature la plus grossière.

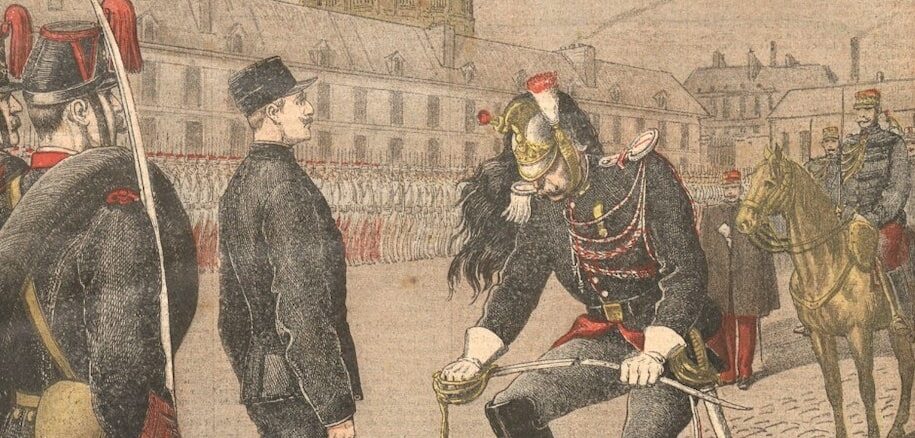

Cet antisémitisme, Alfred Dreyfus l’a déjà rencontré dès l’Ecole de Guerre, si bien que, lorsqu’en 1894, le fameux bordereau viendra confirmer qu’il y a un traître à l’Etat major des Armées, il paraît évident pour tout le monde que ce ne peut être qu’un juif. Et personne en France jusqu’en 1897, jusqu’aux premières recherches menées par Bernard Lazare, ne met en doute le fait que Dreyfus soit coupable. Personne ne s’étonne qu’il eût été expédié à l’Ile du Diable, seul, enchainé à son lit chaque nuit, mangé par la vermine et ne possédant, en tout et pour tout, qu’une unique photo de ses enfants.

Il faudra le courage de bon nombre d’intellectuels parmi lesquels, naturellement, Emile Zola, pour amener la révision du procès, la grâce puis, plus tard, la réhabilitation. Ils ne furent pas nombreux, dans la France de l’époque, à vouloir sauver un juif. Et l’on était pourtant encore bien loin de l’occupation allemande.

Dans l’une des pièces de l’exposition figure un bien surprenant Plat à décor satirique montrant maître Labori faisant ses adieux à Emile Zola dont le cercueil est emmené dans un « dépotoir ». Le plat est daté de 1899 et il est l’œuvre de la faïencerie HB de Quimper : on y voit le cercueil de l’écrivain chargé sur un corbillard qui le mène jusqu’à une sorte de camp surmonté par une haute cheminée d’où s’échappe une fumée noire. L’ensemble n’est pas sans évoquer ce que seront plus tard les camps nazis. Et l’on fera le rapprochement avec le fait que l’une des petites filles d’Alfred Dreyfus, Madeleine Levy, née en 1918, résistante notoire durant la Seconde Guerre mondiale, trouvera la mort à Auschwitz en 1944. L’Histoire, certes, ne se répète pas, mais elle hoquète parfois curieusement.

Tout au long de ce sinueux parcours extrêmement émouvant que nous propose le mahJ, on peut lire des phrases extraites des carnets ou de la correspondance du capitaine Alfred Dreyfus. Il est ainsi possible de redonner la voix à celui que l’on avait fait taire. A noter également qu’à l’occasion de cette exposition, la revue Un publie un remarquable hors-série Mémoire consacré à « Dreyfus, l’homme et l’Affaire », et réalisé avec le concours du mahJ.

Alfred Dreyfus. Vérité et justice, jusqu’au 31 août 2025 au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme.

Incoming search terms:

- exposition art dégénéré

- tableau art degenere