Cette exposition tombe à pic, dirait-on, puisque Boldini fut, toute sa vie durant, le chantre de l’antimorosité. Giovanni Boldini était natif de Ferrare, très jeune installé à Florence qu’il considère comme une bourgade indigne de ses ambitions, et arrive à Paris en 1871.

Tout de suite, Boldini soutient le mot d’ordre régnant en France : on efface tout et l’on recommence. Tout à fait à l’image de notre actuelle société post-Covid, la France de 1871 veut oublier la guerre, la Commune, le Second Empire et ne plus se soucier que de beauté, de mondanité, de luxe et d’élégance. Ce sera le fond de commerce du jeune italien.

Les photos le représentent fièrement campé sur une canne de dandy, drapé dans un costume bourgeois et l’œil arrogant ; son but est de plaire et de faire fortune grâce à son art.

Giovanni Boldini n’a pas du tout vocation d’artiste maudit et se donnera les moyens de réussir. Son art, il veut pouvoir le vendre : l’Impressionnisme ne l’impressionne pas, l’Abstrait pour lui est sans attrait, il n’est ni Nabis ni Fauve. Peu lui chaut Renoir, il ne jure que par Meissonnier. Veut-on des mignardises dans le goût du XVIIIème siècle – la régression typique d’une société qui regrette son présent…-, il produira des mignardises. Pourquoi pas du pittoresque et de l’exotique ? Après tout, pour peindre une Espagne que Boldini ne connaît que de nom, il suffit d’un matador, d’une guitare et d’une danseuse de flamenco. Préfère-t-on les scène de genre ? Qu’à cela ne tienne ! Demande-t-on des portraits ? Il fera des portraits. Qu’importe ? Lui, ce qu’il veut, c’est peindre, et tout peindre.

Pendant que certains – Monet, Gauguin ou Pissarro- transportent leur atelier en pleine nature, Boldini, lui, fait entrer la nature dans son atelier. Son pinceau est précis et efficace, on sait ce qu’il peint, on voit, chez lui, le dessin et le dessein.

Giovanni Boldini n’est pas de son siècle, il est de son goût. Et son goût a l’heur de plaire au plus grand nombre.

Mais surtout, surtout, à partir de 1890, Boldini va devenir le peintre des femmes. De toutes les femmes, mais surtout, bien sûr, de celles de la haute société, bourgeoises, altesses, nobles ou tout comme, mondaines ou demi-mondaines, femmes de classe, de presque classe, d’aspirantes à la classe, femmes d’apparat et de désirs, femmes de la société ou de l’ambiguïté. Il leur rend hommage comme on fait sa cour. Il avait débuté très tôt, en 1864, dans son Portrait de Lola Monti, où le ruban rouge sinue à l’égal de la chevelure déployée, comme si le tissu gagnait en sensualité du simple fait d’effleurer les chairs.

A partir de 1890, il poursuit sur cette voie jusqu’à en devenir « le peintre des femmes ». Mais ce ne sont plus des femmes que peint Boldini, ce sont des fées. Il les déshabille d’audace et les revêt de rouge, de rose, de feu. Boldini affine les tailles, épure les formes, allège les poitrines. Toutes, quels que soient leur âge et leur physique, deviennent femmes-flammes, femmes-fleurs, fardées d’enfance, auréolées de sensualité. Elles sont sublimées par la palette de Boldini jusqu’à en devenir Feu d’artifice. Elles ne sont plus tout à fait humaines mais éléments mythologiques, telle La marquise Louisa Casati avec des plumes de paon. Boldini ne peint pas des femmes, il ajoute de la beauté dans le monde.

Boldini n’aime pas les femmes, il les divinise. Il ne les regarde pas, il les adore.

Pour autant, Boldini ne s’écarte ni d’une certaine pesanteur de l’atmosphère d’époque (« Boldini a été le vrai peintre de son époque » dit de lui son ami Sem, ajoutant qu’il a su traduire « la note de ces temps de névrose« ), ni même des recherches formelles qui se poursuivent ailleurs et chez d’autres. Apollinaire, dont l’œil est toujours juste et pertinent, le soulignera bien :

« Les portrait de Monsieur Boldini sont toujours aussi étourdissants. Peut-être l’étonnerait-on fort si l’on ajoutait que sa manière ne va pas sans analogie avec celle des peintres futuristes.«

Guillaume Apollinaire, 1913.

D’ailleurs, pendant qu’il envahit la bonne société de ses portraits de femme, dans le secret de son atelier, Boldini poursuit des travaux personnels qui le mèneront sur la voie d’expérimentations vertigineuses : ce bras tendu d’une belle élégante – mais absente – qui traverse la toile pour se joindre à la beauté lasse d’un bouquet de fleurs dans Pensées ; ou bien cette luminosité vaporeuse qu’il donne à des aquarelles vénitiennes, Marine à Venise ; ou encore l’étonnante pose des personnages dans Le peintre John Lewis Brown avec sa femme et sa fille, comme s’ils étaient saisis dans l’instant, ne s’attendant pas à ce qu’on fît leur portrait et qu’ils sourissent de concert à l’artiste. Une façon de narguer l’immobilité de la toile et d’en faire le réceptacle d’un mouvement idéalisé.

C’est que Boldini est parfaitement conscient des enjeux de son époque, et de ceux de l’art. Il est décidé à gagner sa vie en peignant, mais n’ignore nullement que l’avenir appartient à ces nouveaux médias récemment apparus : la photographie et le cinéma.

Il anticipe même les cadrages étonnants de futures fictions en image, comme dans Conversation au café, où les deux femmes échangent dans un lieu circonscrit par une parfaite distribution de sièges vides, créant ainsi une scénographie élégante d’absents interlocuteurs ; ou dans ce portrait de sa compagne, modèle et maîtresse, Berthe fumant, négligemment assoupie sur un siège et fumant comme si elle était en pause et parfaitement seule, tandis qu’au-dessus d’elle, un cadre vide dit l’absence d’art. C’est suffisamment dire qu’il est tout à la fois question d’art et d’absence d’artifice. C’est dire le réel avec crudité mais élégance.

Ainsi l’auteur du Pastel blanc sut-il, sa vie durant, traduire les balbutiements d’une société naissante, celle de l’ère industrielle, avec tout à la fois maîtrise et ingéniosité. Lui qui ne fut ni réaliste ni symboliste se révéla un « rêveur de réel ».

Giovanni Boldini, une redécouverte essentielle.

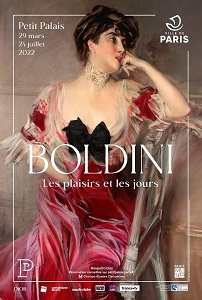

Boldini, les plaisir et les jours, jusqu’au 24 juillet au Petit Palais.

Si vous désirez aller plus loin :

Boldini, les plaisir et les jours, ouvrage collectif aux éditions Paris Musées. 251 pages. 39,90€.