On se viendra pas ici perpétuer la mort mais plutôt célébrer la vie : recourir au pathos eût été indigne de ceux qui survécurent.

À l’entrée du musée, un dispositif vidéo constitué de six écrans nous permet de voir et d’entendre les témoignages de plusieurs anonymes, membres de différentes communautés : Vienne, Paris, Casablanca, Budapest, Sofia, Prague, Cracovie…

Tous décrivent l’univers de leur enfance, celui qui précéda l’Holocauste, et ils rappellent que les juifs d’alors participaient activement à la vie culturelle, politique et sociale, qu’ils parlaient fréquemment plusieurs langues en plus du Yiddish, que, pour la plupart, ils étaient pauvres et qu’ils connurent tous, sans exception, une forme plus ou moins sévère d’antisémitisme à cause de laquelle ils n’avaient que très peu d’amis non juifs et, le plus fréquemment, ils n’avaient pas d’autre solution que de se marier à l’intérieur de la communauté.

Le visiteur est ensuite amené à déambuler le long de deux couloirs sinueux dont les murs sont recouverts de bois et de métal — rappel symbolique des sinistres wagons de la déportation.

Le premier couloir décrit les circonstances de l’irruption du mal : la situation de l’Allemagne et celle de l’Europe, juste après la Première Guerre mondiale. On nous rappelle que sous la République de Weimar, seul 1% de la population allemande était juive. Les juifs avaient perdu 12.000 des leurs durant la Grande Guerre et pourtant ils prenaient part à la société, celle des arts ou des sciences. Entre 1901 et 1933, sur trente-sept prix Nobel, onze étaient juifs, dont Albert Einstein récompensé en 1921.

Pour autant, les juifs étaient considérés comme des parias. La situation politique complexe amenait les allemands à parler, au sujet de Weimar, de « république juive » et si, aux élections du 20 mai 1928, le parti nazi ne recueillait que 2, 63 % des voix, à celles du 10 avril 1938, il en obtenait 99, 01 : les coupables de la situation étaient trouvés !

Le second couloir évoque les circonstances mêmes de l’horreur : celle des ghettos d’abord, puis celle des camps, et celle de la Solution Finale. Et, de façon systématique, l’exposition insiste sur la façon dont les juifs montraient une étonnante capacité de résilience. Ainsi, à Varsovie, l’historien Emmanuel Ringelblum, dès les premiers mois du ghetto, persuade ses proches de noter, par écrit, de façon précise, les détails quotidiens, les témoignages, les incidents et de dissimuler le tout dans des boites de métal enfouies dans le sol, afin d’éclairer les générations futures sur ce qu’ils traversaient. L’organisation clandestine portait le nom de code Oyneg Shabes, « Joie du shabbat », et son but était de témoigner, quelles que soient les difficultés.

Ainsi encore, à Auschwitz, au cœur même de l’enfer, les déportés continuaient à célébrer les anniversaires : la jeune Eva reçut comme cadeau pour ses vingt ans un minuscule cahier en forme de cœur conçu et réalisé par ses compagnes de lager. Produire, écrire, faire preuve d’affection afin de demeurer humain, malgré tout.

Les témoignages produits sont troublants et sans concession. On apprend ainsi que, même après la guerre, les traumatismes continuaient à resurgir : le 4 juillet 1946, plus d’un an après l’armistice, cent cinquante juifs polonais se présentèrent chez eux, à Kielce, pour retrouver leurs biens, et ils subirent l’hostilité de la population et même de la police, si bien que quarante-sept d’entre eux furent tués et cinquante blessés.

Les Canadiens, eux, reconnaissent leur part de responsabilité : entre 1939 et 1945, seuls 4.000 juifs furent autorisés à entrer dans le pays, soit à peine 6 % des immigrants. En 1943, lorsque dans un sondage on demanda à la population canadienne si elle était disposée à accueillir les immigrants juifs, c’est 80 % d’entre elle qui s’y opposa !

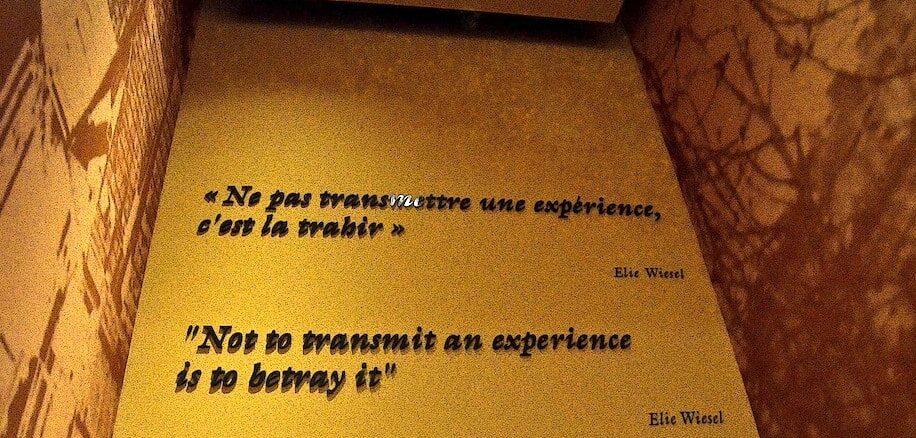

C’est ainsi que ce musée de Montréal met en œuvre la phrase d’Elie Wiesel inscrite à son fronton : « Ne pas transmettre une expérience, c’est la trahir. »