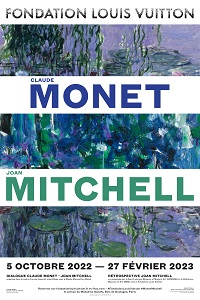

C’est quelque chose comme l’histoire d’un passage de relais : entre la France et les States, entre un homme et une femme, entre l’impressionnisme et l’abstraction.

Même les éléments biographiques plaident en faveur de ce passage de relai : l’américaine Joan Mitchell n’a pas un an lorsque meurt Claude Monet ; quelques temps après sa venue en France, elle s’installe tout près de la maison de Monet, et contemple quasiment le même paysage. Mitchell vénère Monet, surtout le dernier Monet.

Mais Monet, c’est quoi ? de l’eau, des fleurs, du soleil et du vent, rien de plus. Monet a un seul vrai sujet : entre 1920 et 1926, sur quatre cents toiles, trois cents sont consacrées aux nymphéas ! Comme s’il n’avait au fond rien d’autre à dire que la façon de dire, rien de mieux à faire que la façon de faire.

Monet c’est qui ? un jardinier de la peinture, occupé à des boutures, du terreau, des engrais, et au fond il conçoit la peinture comme une matière que l’on ferait germer. Il se levait, raconte-t-on, avec le soleil et se couchait avec lui.

« Quand le soleil est couché, qu’est-ce que vous voulez que je fasse ? «

CLAUDE MONET.

Et il n’avait, de son propre aveu, qu’un seul luxe : ses fleurs. Il n’était fier que d’une seule œuvre : son jardin.

Monet et Mitchell ont également en commun d’avoir chéri le grand format, naguère réservé au genre héroïque. C’est un format que l’œil humain peine à embrasser tout entier : pour le spectateur, il impose du recul, et pour l’artiste, du courage. Il faut s’affronter à l’espace de la toile, comme dans une lutte physique où l’on doit tout à la fois maîtriser l’adversaire, la matière, et s’en faire un complice, l’œuvre.

La grande vallée XIV de 1983 mesure rien moins que 6 mètres par 2,79. Davantage encore, Mitchell comme Monet affectionnent les triptyques, telles les trois toiles cote à cote de l’Agapanthe, 13 mètres de long, peintes entre 1915 et 1926, et qui sont exposées pour la première fois depuis 1956 puisque chacune d’elles appartient à un musée américain différent.

Trois panneaux ainsi disposés – Mitchell, elle aussi, travaille longuement l’ordre de la présentation -, cela signifie mener le spectateur par le bout de l’émotion, le noyer dans la couleur, l’asphyxier dans la beauté. On ne regarde pas les toiles, on déambule devant elles, on s’immerge, on s’imprègne, on les vit…

Pour autant, ils ont des différences et indéniablement, la jeune américaine s’est risqué là où le vieux français n’osait aller, intimidé sans doute, par l’audace qu’il faut pour ne plus avoir du tout de sujet. Pour Mitchell, le sujet n’est qu’un élément, pas une fin en soi, et la toile qu’elle travaille peut, de son propre aveu, parler aussi bien du suicide d’un ami poète que de la portée de chiots que sa chienne vient de mettre bas : drame ou bonheur, qu’importe ?

Les titres, d’ailleurs, ne sont donnés qu’après coup et comme des sortes d’hommages rendus – à ses chiennes bien aimées, à sa psy décédée, à sa sœur disparue… – ou bien de déclaration d’intention telle la série des Grandes vallées. Pour Mitchell, le paysage, cet « essentiel » de Monet, n’est rien si ne viennent s’y mêler éléments personnels et intimes, par exemple Champs, de 1990, dans lequel certains ont vu la trace laissée par les rayons X de l’opération à la mâchoire.

Et puis, bien sûr, il y a la facture. Car si Monet perpétue le glacis classique, Mitchell développe un vocabulaire pictural original : coulures, étalements, aplats, touches libres et pointillés… Et certaines audaces aussi, telle la dilution à la térébenthine pour contraster avec les empâtements, et créer ainsi une impression de relief, de profondeur, d’épaisseur, de vie… ou bien rendre les apparences de la fluidité, de l’eau en train de s’écouler.

Chez Mitchell, la peinture est devenue le geste et la couleur.

Même si à la fin de sa vie, Monet aussi privilégiait le geste, ce dernier était avant tout destiné à signifier : la large touche de couleur allongée est présente pour dire la fleur de l’agapanthe : chez Mitchell, le geste fait sens en lui-même. Peindre n’est guère qu’un mouvement, peindre devient « produire un mouvement », comme dans la série des pastels sur papier de 1977.

Pour Mitchell, la peinture n’est pas que peinture ; « peindre est démodé » déclarait-elle. Donc la peinture est également musique, poésie, confidence, séance de psy, conversation…

Une exposition chatoyante et forte qui vient évoquer les liens entre des époques et des styles, où l’on glisse, le temps d’une exposition, de l’Impressionnisme à l’abstraction, de la « sensation » au « feeling ».

Monet-Mitchell, jusqu’au 27 février 2023 à la Fondation Louis Vuitton.

Si vous désirez aller plus loin :

Monet-Mitchell, le hors-série aux éditions Beaux Arts Magazine. 84 pages. 14,00€.

Monet-Mitchell, le catalogue de l’exposition, aux éditions Hazan. 240 pages. 39,95€.

Cet article vous intéresse ? Laissez un commentaire.