Le lieu est loin de tout, niché dans une banlieue résidentielle de Casablanca ; il faut le courage et la patience de s’y rendre. Mais ce que dit ce lieu est également loin de tout, loin de nous, loin de notre ère post septembre-octobre. Ce lieu nous parle d’une époque dorée : les siècles durant lesquels ici, au Maroc, et de partout, Juifs et Musulmans pouvaient coexister sans avoir même la conscience des nuances qui les différenciaient.

L’endroit est modeste mais clair et charmant. À l’origine, le « Murdoch Bengio Home » est un orphelinat fondé par Célia Bengio pour respecter la volonté de son défunt mari qui avait pour idéal d’améliorer le sort des orphelins juifs. L’orphelinat occupe l’emplacement de l’actuel musée entre 1953 et 1966. Devenu ensuite une yeshiva, le bâtiment est rénové en 1994-1995 par l’architecte Aimé Kaken puis il est transformé en musée en 1997.

Les trois salles regorgent d’objets liturgiques ou traditionnels du XIXème ou du début XXème : costumes sobres mais élégants des dignitaires religieux et tenues richement brodées des mariées ; dans les vitrines, de nombreuses Torah ou objets du culte, et également des bijoux. Les cartels soulignent bien que ces derniers, parures des jeunes mariées juives, sont de même type que l’orfèvrerie et la bijouterie berbères. Aucune différence entre ces fibules d’argent incrustées de pierres précieuses et celles que portaient les moukères. Les techniques ancestrales et parfois oubliées de nos jours sont les mêmes, tout comme les motifs.

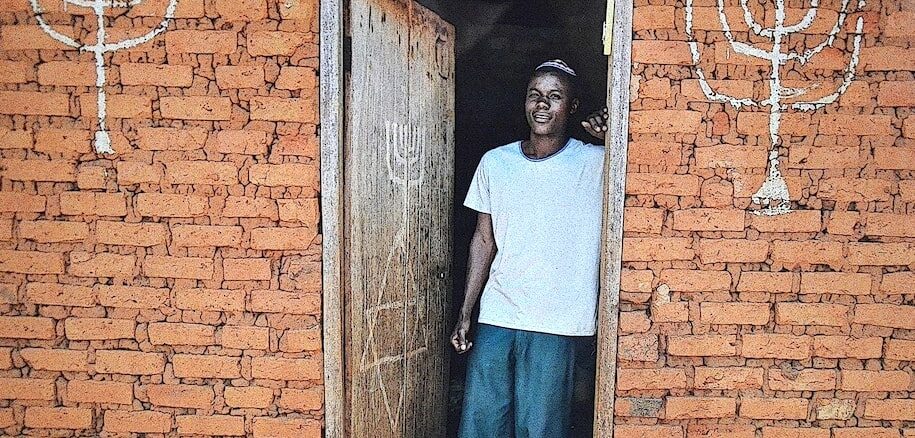

Deux collections temporaires sont consacrées à la photographie. La première présente le travail de Jono David qui, à l’occasion d’un voyage en Afrique du Sud, constata l’existence d’une riche communauté juive et qui, dès lors, se décida à parcourir le monde entier mais plus particulièrement l’Afrique, pour valoriser l’ensemble des communautés juives. C’est ainsi qu’il a pu photographier les juifs du Kenya (Children of the Kasuku), de Madagascar (Kiddush Shacharit Sharit Antananarivo), d’Uganda (Nabugoye village), de Namibie (Congrégation Windhock), du Nigéria (Kubwa, Abuja), du Botswana (Hachnassar sefer Torh Gaborone), du Congo (Rabbi Shlomo Bentolila, Kinshassa), d’Ethiopie (Hatikva Jewish community, Gondar) et, naturellement d’Afrique du Sud (Habad Lubavitch, Johannesburg), illustrant ainsi la persistance d’un culte souvent ignoré dans certains pays.

L’autre exposition, Vie et visages. Photos des juifs de Casablanca (1960 1969)w est l’œuvre conjointe de Gabriel Soussan et de Claude Sidbon. Jusqu’au début des années trente, au Maroc, Juifs et Musulmans coexistaient quotidiennement en exerçant les mêmes professions, se distrayant de façon similaire et profitant avec le même plaisir du climat délicieux. Le titre Un juif, un musulman et quelques cageots de légumes en est la traduction d’une façon quasi ironique : sur le cliché, l’un ne se distingue pas de l’autre, et ce qui les sépare, c’est la trace matérielle du labeur qu’ils doivent accomplir pour gagner leur pain de tous les jours. Cet autre titre, Rue des anglais, un arabe et un juif, rappelle que juifs comme arabes ont eu à subir de la même façon la présence du colonisateur européen.

Et puis, tout au fond du musée, dans la dernière salle, un très grand dessin au crayon sur papier, Le retournement de l’histoire : juifs et musulmans de l’Inquisition d’André El Baz, rappelle ce qu’en certaines périodes historiques juifs et musulmans avaient en commun : subir les foudres du redoutable tribunal catholique.

Le Musée du Judaïsme Marocain de Casablanca, un beau musée, riche et émouvant, qui nous parle d’hier pour nous faire espérer demain.