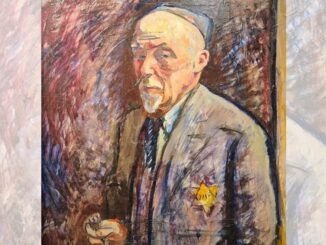

Marc Chagall a soixante-sept ans lorsqu’il découvre la mosaïque après son second séjour en Grèce, dans le mausolée de Gallia Placida ainsi que dans la basilique San Vitale de Ravenne. Cette découverte le bouleverse. Elle correspond chez lui à un besoin de renouvellement, tant dans les techniques que dans la signification même de l’art de créer. L’œuvre de Chagall a toujours été solaire, la quête de l’espoir par-dessus tout : mais où se trouve-t-il, le soleil, après Auschwitz ?

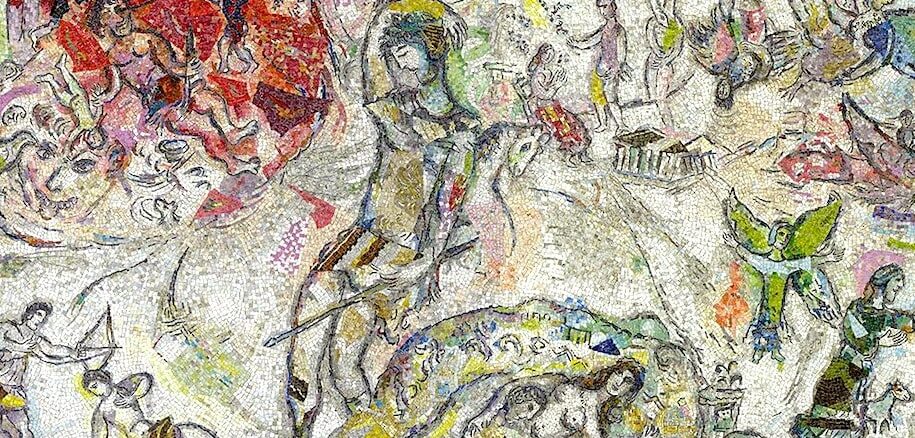

La mosaïque est un art de la patience et de la concrétude : user du contourneur et de la pince à écarter le verre, de la pince japonaise et de la pince brucelle pour, lentement, éclat après éclat, construire un univers fait de verre et de pierre sur quoi tombe la lumière.

L’art n’en est pas récent, bien loin de là : on date du VIIIe siècle avant notre ère les mosaïques de galets découvertes à Gordion, en Asie Mineure ; du IIIe environ celles de Pella, en Macédoine ; de 65 ou 69 les sujets figurés dans la Domus Aurea de Rome. Et puis, bien entendu, les mosaïques de Saint-Marc de Venise en 1071, de la Sainte Sophie de Constantinople en 1118… Mais la pratique avait peu ou prou disparu même si, déjà, certains artistes modernes avaient eu recours au procédé tels Maurice Denis pour sa Stella Matutina en 1892 et Antonio Gaudi dans le parc Güell en 1900.

Le véritable renouveau date de 1948 avec la création du Gruppo Mosaicisti autour de Guiseppe Salietti. Et, très vite, la curiosité de Chagall est piquée. Recourir à la mosaïque, c’est revenir à une tradition millénaire pour tenter de l’actualiser ; c’est se retourner sur les pas de l’art et, sans être changé en statue de sel, aller de l’avant ; c’est renouer avec hier, avant-hier, pour construire demain ; c’est user d’un procédé séculaire pour mieux penser l’avenir de l’art. Et puis, la mosaïque est un art collectif, un art de l’entraide et de la solidarité. Le peintre a besoin du savoir-faire du mosaïste, celui qui dessine a besoin de celui qui assemble et colle : on est toujours plusieurs dans la mosaïque.

Voilà ce dont les artistes et le monde ont besoin en 1948.

C’est en 1955 que Chagall reçoit de la part du Gruppo Mosaicisti sa première proposition de collaboration. Mais la maquette qu’il leur soumet en 1955, Le coq bleu, surprend les membres du collectif : l’exécution va tenir de la gageure. Trois années plus tard, c’est une double réalisation qui est proposée à l’artiste : celle de Romolo Papa, qui est plus classique, utilise des tesselles régulières et qui délimitent les formes tandis que celle d’Antonio Rocchi, par une sorte de flou apparent, semble davantage rendre compte des traits de pinceaux. Les deux exécutions sont présentées cote à cote dans la première salle de l’exposition et s’avèrent riches de sens : le mosaïste est au moins aussi important que le peintre et son labeur influe totalement sur le résultat final.

Il ne faudrait pas non plus négliger l’importance des matériaux utilisés : marbres de Carrare, pierres calcaires, granite et onyx pour procurer un effet de matité ; pâtes de verre pour l’éclat. Et ces dernières sont créées par deux manufactures, le « must » du genre : Orsini à Venise, pour les verres dorés et argentés, et Albertini à Montigny-lès-Cormeilles pour les 1.500 nuances colorées qu’elle propose.

Tous les mosaïstes qui travaillèrent avec Chagall utilisaient ces matériaux d’exception, et tous pratiquaient leur art dans le respect de la tradition de Varenne. Mais celui qui s’avéra le maître des maîtres, et le double absolu de Chagall, c’était Lino Melano. Ce dernier avait coutume d’appliquer directement de grandes tesselles, sur un mur enduit de ciment, selon des inclinations différentes, ce qui créait un imperceptible sentiment de relief et augmentait la brillance ou la matité.

C’est en 1963 que les deux hommes se rencontrent et, à titre de mise à l’épreuve, Chagall confier à Mélano l’exécution de L’oiseau-musicien : un véritable tour de force puisque la maquette est uniquement dans les tons blancs et gris. Melano s’en sort admirablement. Il a réussi le noir et blanc, il peut passer à la couleur et, durant dix ansn de 1964 à 1973, les deux hommes ne se quitteront plus, menant à bien neuf projets tant en France que dans le monde.

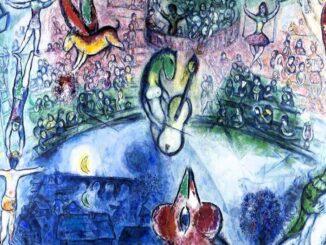

Jusqu’à la fin de sa vie, Chagall va considérer la mosaïque comme une composante essentielle de son œuvre. Lui qui rêvait d’œcuménisme et de gigantisme était servi par la mosaïque : au fur et à mesure des commandes, il déclinait les thèmes majeurs de son Panthéon personnel, mêlant la judaïté, la mythologie grecque, les racines chrétiennes et les valeurs humanistes. En 1964, à la fondation Maeght, ce sont Les amoureux. En 1967, pour la faculté de droit de Nice, Ulysse. En 1971, pour la résidence des Nef à Washington, Orphée. La même année, dans le musée destiné à porter son nom, à Nice, Le prophète Élie. En 1975, à Sainte Rosaline, à Arc-sur-Argens, Le repas des anges… Et n’oublions pas non plus les mosaïques de sol et les mosaïques murales de la Knesset à Jérusalem.

L’une des mosaïques les plus parlantes peut-être, est celle que Chagall a dessinée en 1972 pour être étalée sur les 270 mètres carrés d’un parallélépipède, en plein cœur de la ville de Chicago : Les quatre saison. Alors âgé de quatre-vingt-huit ans, Chagall déployait ainsi une pensée au sujet d’un vaste cycle de vie humaine lié à la nature. Lorsqu’on observe la fresque en question, on s’aperçoit que chacune des saisons est marquée, d’abord et surtout, par un immense soleil. Dans le cœur de cet incurable optimiste qu’était Marc Chagall, il y avait toujours du soleil, même au cœur de l’hiver.

De verre et de pierre. Chagall en mosaïque, du 24 mai au 22 septembre 2025 au Musée Chagall de Nice.