Giorgio de Chirico illustre parfaitement l’idée que le hasard fait bien les choses, et que l’on n’est jamais à l’abri d’un malentendu. Il est né en 1888, à Vólos, en Thessalie, soit quelque chose du paradis originel, chargé à ras bord d’émotion et de culture occidentale, l’Eden ou peu s’en faut.

Son père est ingénieur ferroviaire, à une époque où ce titre est des plus enviables et des mieux rémunérés, et il décède quand Chirico n’a pas encore six ans. Avec sa mère et son frère, il va connaître l’exil, parcourir l’Italie, résider un peu à Munich, puis à Paris, à partir de 1911. Il n’a pas encore vingt-et ans mais sa vocation est affirmée, plus même que sa vocation, sa survie. Ce à quoi la majorité d’entre-nous se consacre sur le divan du psy, lui, il va l’assouvir sur la toile. Il peint comme on chasse la nuit, comme on se trouve soi-même, comme on se souvient du père, comme on explore ses silences intérieurs. D’où cette profusion de mystères, de temples sacrés, d’ombres allongés et de violence contenue : Hitchcock en eût fait un polar, lui en fait des toiles.

Il va chercher du côté d’Arnold Böcklin et Max Klinger les modèles qu’il lui faut, en particulier les images d’une Méditerranée qui ne s’atteint ni par le train ni par l’avion mais seulement par l’esprit : le sud, l’ailleurs, la Grèce, le paradis perdu…

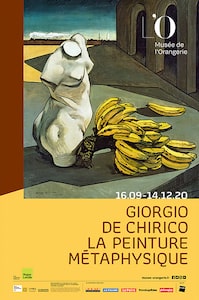

Chirico est encore tout jeune quand il arrive à Paris. Si la facture, le trait et la matière picturale laissent encore à désirer, en revanche les thèmes majeurs de l’œuvre sont d’ores et déjà présents : les perspectives aussi inépuisables que factices, les baudruches ou mannequins tenant lieu de présences humaines, la locomotive à vapeur qui laisse dans l’azur la trace sombre de son éloignement. Ainsi, dans L’incertitude du poète, le tableau de 1913 que conserve la Tate Gallery — qui d’ailleurs ne le laissera en prêt que jusqu’au 16 novembre —, un mannequin féminin est affublé d’un « sexe régime de bananes » tandis qu’à l’horizon se dresse le fantôme blanc d’une mère et qu’un train paternel s’apprête à disparaître à jamais.

Peut-on dire avec suffisamment de clarté les troubles de l’identité intime et le drame personnel de l’enfance, tout en demeurant parfaitement impersonnel et universel ?

Aussitôt arrivé à Paris, le tout jeune Chirico est aussitôt adoubé par ses frères en sensibilité et en angoisse que sont Modigliani et Apollinaire : on connaît pire fraternité que celle-ci !

Pas étonnant, à voir ainsi l’abondance d’une œuvre à l’époque déconcertante, qu’André Breton soit descendu précipitamment de son autobus en apercevant, à la vitrine de la galerie Paul Guillaume, le tableau Le revenant. Il va l’acquérir, le conserver toute sa vie au-dessus de son lit et le consacrer comme acte de naissance du surréalisme en peinture. Pas moins !

Ce bel essor artistique va être un temps interrompu par la guerre, la grande, la pire… Chirico et son frère rejoignent l’Italie et se présentent à la conscription dont ils sont rejetés. A la différence d’Apollinaire, la mort, cette fois-ci, ne veut pas de Chirico… Dans des conditions devenues difficiles, le peintre se réfugie dans un petit appartement, à Ferrare, et poursuit son œuvre mais sous un format nettement moindre. Ce qui modifie aussi sa manière, la rend plus soignée, plus précise.

A partir de 1917, il loge à l’hôpital militaire, Villa del Seminario, où il fait la connaissance de Carrà. Les deux hommes vont nouer une solide amitié et travailler en parallèle. Chirico évolue, son trait se fait plus net, sa palette s’enrichit et il gagne en minutie, tant dans le dessin que pour ses huiles.

Par ailleurs, il s’intéresse à la peinture classique, et étudie de près la Renaissance italienne. Ce qui lui vaudra d’ailleurs l’anathème d’André Breton et son expulsion du groupe surréaliste. Breton, s’il était le pape du surréalisme, n’était pas le roi de la tolérance, et il considérait que vouloir améliorer sa technique artistique était une façon d’embourgeoisement.

Ainsi s’achève, pour Chirico, sa période « métaphysique ». L’unique petit bémol d’une exposition, par ailleurs fort belle, est de nous laisser sur notre faim en ne consacrant aucun exemple ni aucune explication sur les suites du travail de Chirico. Comme si c’était André Breton qui avait le mot de la fin, et qu’il ne soit pas utile de connaître l’évolution d’un artiste majeur de l’art moderne, de cet « exploreur des rêves » que fut Giorgio de Chirico.

Giorgio de Chirico, la peinture métaphysique, au Musée de l’Orangerie jusqu’au 14 décembre 2020.

Si vous désirez aller plus loin :

Giorgio de Chirico et la peinture métaphysique, le hors-série aux éditions Beaux Arts. 65 pages. 10,00€.

Giorgio de Chirico et la peinture métaphysique, de Paolo Baldacci. 232 pages. 39,95€.

Giorgio de Chirico. Mémoires, de Giorgio de Chirico, aux éditions Flammarion. 345 pages. 21,40€.

Giorgio de Chirico: suivi de l’art métaphysique, de Giovanni Lista, aux éditions Hazan. 304 pages. 19,50€.

Cet article vous intéresse ? Laissez un commentaire.